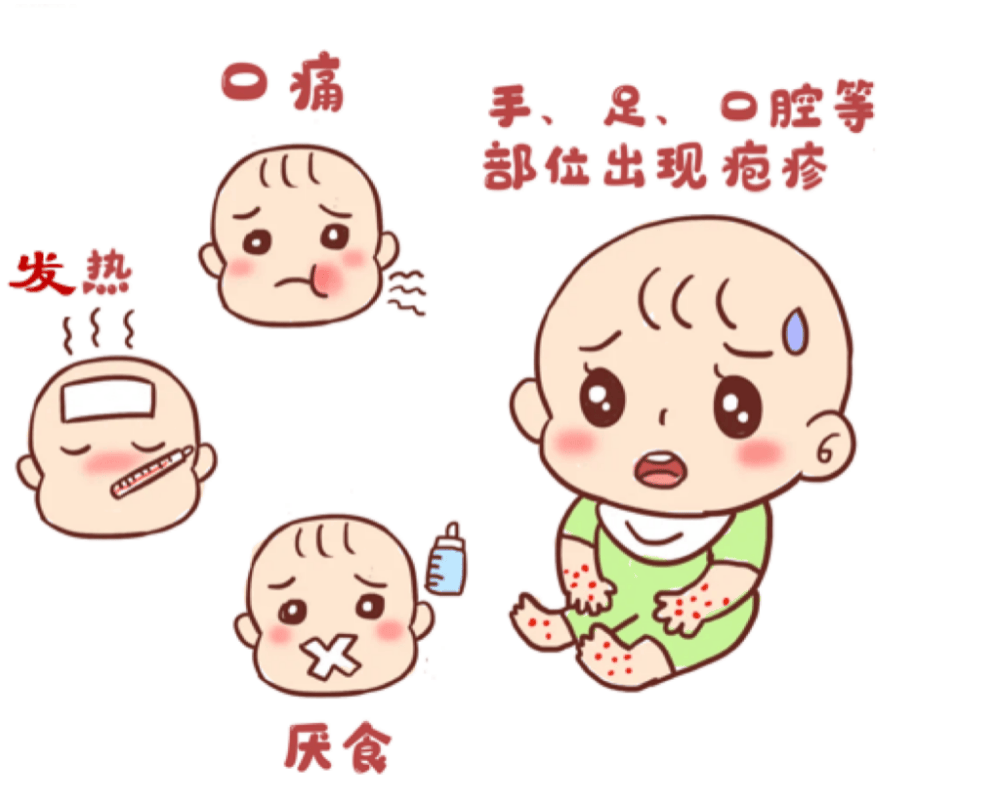

由多种肠道病毒引起的常见传染病,多发于5岁以下儿童,它的发病季节较为规律,每年4-7月、9-11月为发病高峰。多数孩子为轻症,少数患儿(3岁以下婴幼儿为主)会引起脑膜炎、脑炎等并发症,部分重症患儿还可能遗留严重的神经系统后遗症,甚至引起死亡。

教导孩子勤洗手,掌握“七步洗手法”;避免脏手接触口、眼、鼻;不与他人共用毛巾或其他个人物品,养成良好的个人卫生习惯。家长应保持室内空气清新,每天要开窗通风2—3次,每次不少于30分钟;勤换、勤洗、勤晒衣服和被褥。

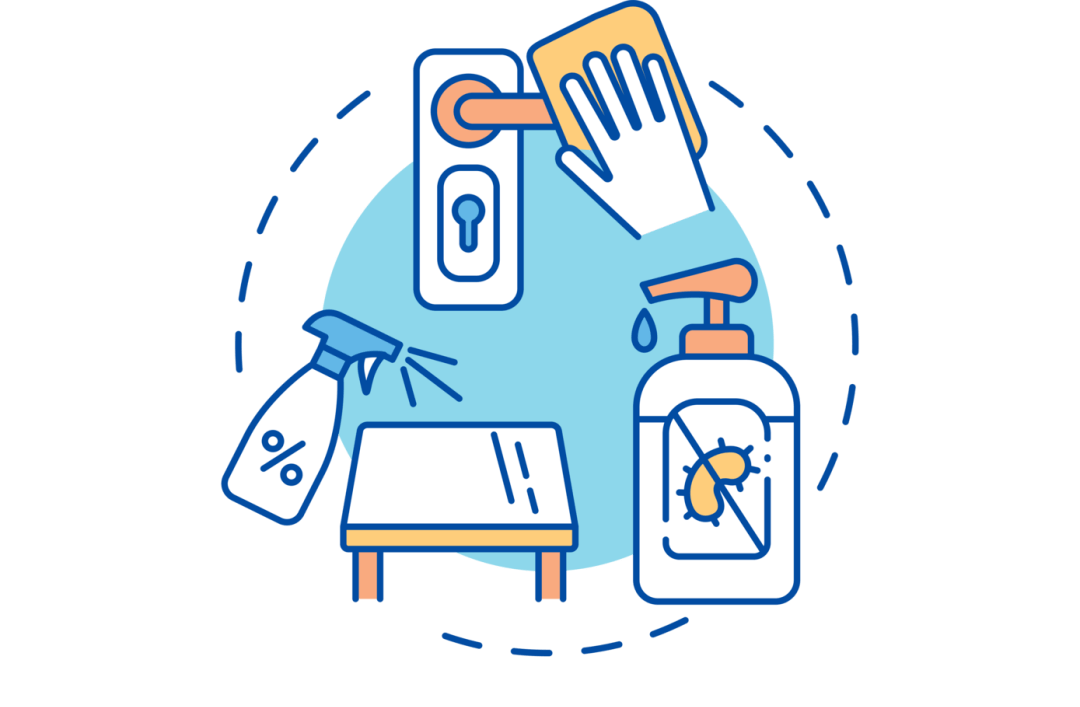

该病的传播途径较多,接触的书籍、餐具、食物、毛巾、手绢、玩具都可以传播病毒。因此需经常清洗儿童的玩具、餐具、水杯、奶瓶等物品,定期擦拭消毒对门把手、楼梯扶手、桌面等儿童易接触的地方。

在手足口病的高发期应尽量少去人多拥挤的公共场所,特别是避免与有发热、出疹的儿童接触。

家长应注意观察儿童身体状况,留意孩子口腔、手、足、臀部等部位是否有皮疹或疱疹,如有,则尽早就医。在皮疹或疱疹消退前,不应上学或参加聚会活动,以免传播疾病。

EV71疫苗可用于预防EV71型病毒感染所致的手足口病(但不能预防其他类型病毒引起的手足口病),可减少重症和死亡病例的发生。该疫苗属于自费疫苗,适用于6个月到5岁的宝宝预防接种。

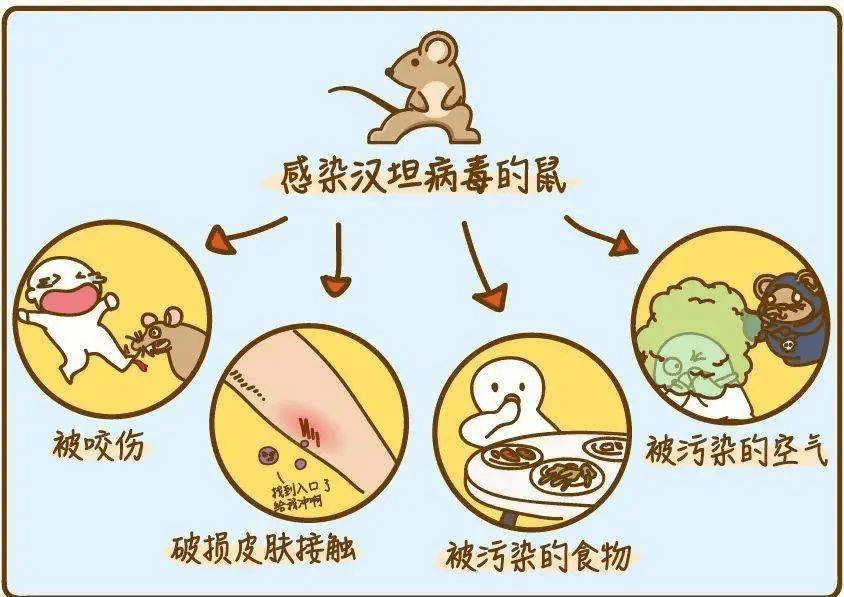

5月是出血热发病的小高峰,该病主要通过接触鼠类及其排泄物,进食被鼠类污染过的食物、水等途径传播,螨也是传播媒介之一。高发于常在野外工作或活动的农民、学生等群体。以发热、出血、肾脏损害为主要表现。因此生活在出血热高发区,或是带孩子外出踏青的宝爸宝妈们应注意以下几个预防要点。

建议避免到草丛树荫或森林地带多的地方,避免在草丛、草堆上休息;野外活动可以穿长裤、长袖、不露脚趾的户外鞋,或者使用驱虫剂,避免被老鼠、螨等叮咬。也可携带酒精湿巾,及时对手部、接触物品进行消毒,避免接触感染。

注意个人卫生,勤洗手;注意食物的储存和饮食卫生,不吃可能被鼠类污染过的食物、水和饮料;做好家庭防鼠灭鼠工作。

疫苗接种可有效预防出血热,是个人预防最有效的办法。但是目前出血热疫苗仅面向16-60岁人群接种,因此儿童只能通过避免直接或间接接触鼠类的方法来预防出血热。

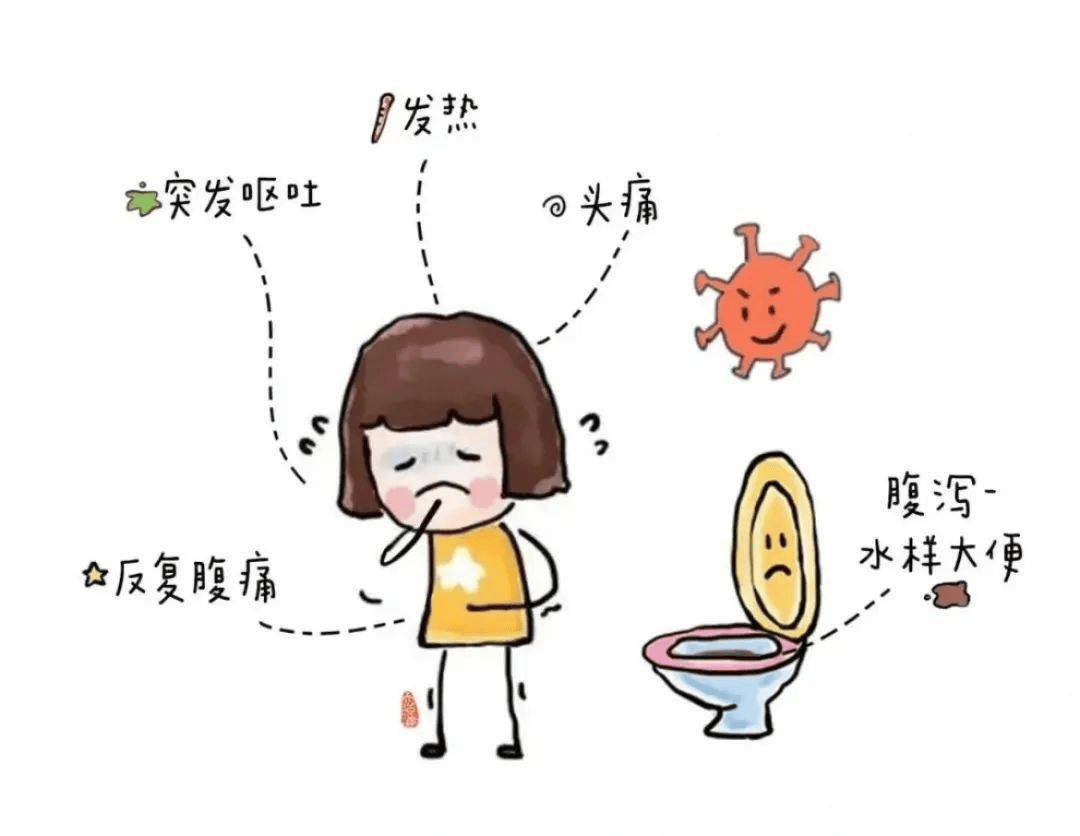

感染性腹泻是由于细菌、病毒、寄生虫等致病微生物感染引起的胃肠黏膜急性炎症,常由进食不洁、生冷或刺激性食物诱发,好发于儿童,且患儿症状一般更为严重。主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻,严重者可出现发热、脱水、电解质和酸碱平衡紊乱,甚至威胁生命。

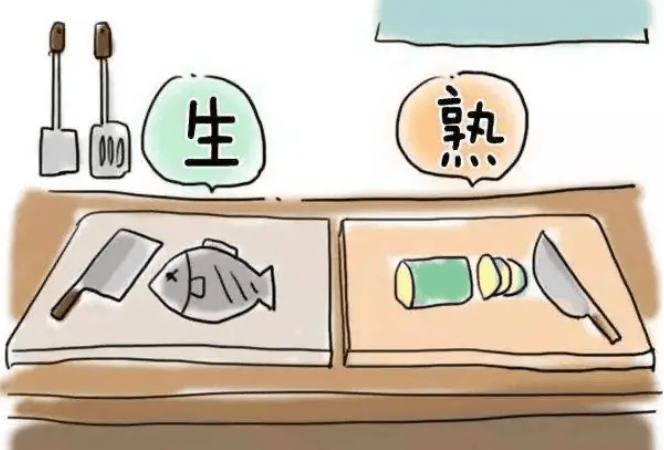

不喝生水,不吃生的或半生的食物,食物蒸熟煮透;生熟食品应分开存放、加工和贮存,防止食物交叉污染。

食物发霉尽快扔掉,不吃放置时间过久或变质过期的食品;尽量不吃隔夜的饭菜,若需食用,一定要彻底加热。

注意手卫生,饭前、便后、处理食物前用肥皂和流动水洗手。注意:消毒湿巾和免洗手消毒剂是不能代替洗手的。

很多人外出就餐习惯用开水烫一下碗筷,诚然,用100℃的水烫餐具并且持续30秒以上,确实有助于去除餐具上的细菌;但是很多餐厅提供的水未必是开水,有的可能都不到60℃。科学表明,用60℃以下的水冲烫餐具,除菌效果十分微弱,且冲洗餐具时,水温还会进一步下降,根本无法达到消毒杀菌的目的。

登革热和疟疾都是通过蚊子叮咬传播的急性虫媒传染病,广泛流行于热带、亚热带国家和地区。我国登革热疫情主要为境外输入病例引起的本地传播疫情,以广东、云南、海南、福建、广西、浙江等南方省份为主,且目前尚无特效的药物。虽然我国2021年已经通过世卫组织消除疟疾认证,但每年仍有很多输入性疟疾病例报告,疟疾输入再传播的风险持续存在。

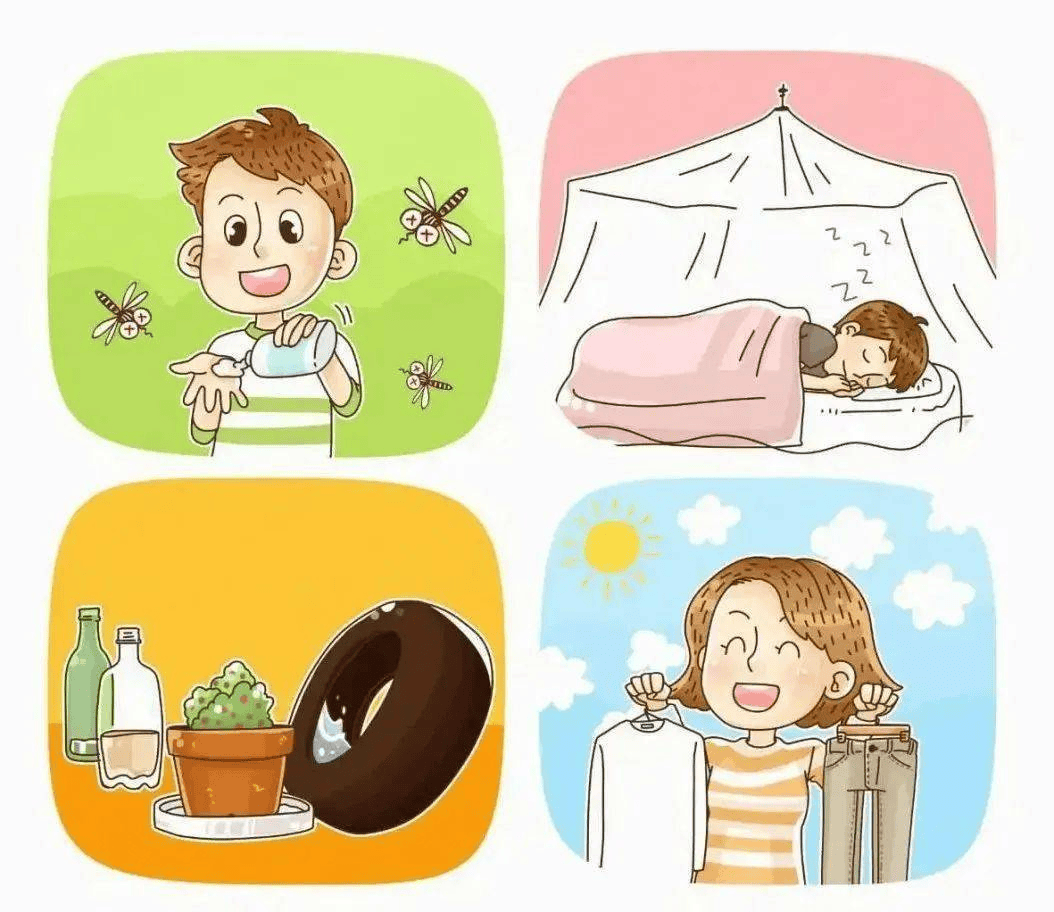

避免在蚊子出没频繁时段(早上8-9点,晚上5-6点)在树荫-+ 、草丛等阴暗处逗留。

注意居家防蚊、灭蚊。出入随手关门;安装纱门纱窗;使用蚊帐、灭蚊产品;及时清理家中积水(如花瓶水);防止垃圾堆积等。

过去2周曾在登革热流行的国家或地区逗留,或自己生活与活动的社区、街道甚至城市范围内有登革热病例出现,当出现急性发热,并伴有以下一种症状,如明显疲乏、厌食、恶心等,较剧烈的头痛、眼眶痛、全身肌肉痛、骨关节痛,面部、颈部、胸部潮红时,应考虑感染登革热的可能,及时就医。

曾于疟疾传播季节在疟疾流行区住宿,夜间停留或近2周内有输血史患者,出现典型的周期性发冷、发热、出汗等临床症状时,也应及时就医。

Copyright © 2024 凯发护栏金属制品有限公司 版权所有